Ángeles en SantiagoA la memoria de Francisco Rivas Donoso

Ángeles en SantiagoA la memoria de Francisco Rivas Donoso

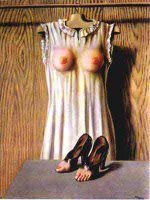

el más bello de los ángeles que sobrevuela Santiago.

Cuando un ángel está cerca lo percibimos de inmediato con un leve escalofrío, porque sopla o respira muy cerca de nuestra piel. Esos pensamientos le cayeron encima como una obsesión cuando lo vio mientras decía: "aquí" levantando la mano desde la última fila de la sala. Nadie se conocía con nadie. Los alumnos estaban nerviosos como se está el primer día de universidad y ella lo estaba también como cada año en que enfrentaba a un curso nuevo y eso, como se sabe, no es tarea fácil.

Puso una P en la lista, al lado de su nombre y lo volvió a mirar

—Por casualidad, ¿eres pariente del escritor Francisco Rivas?

—Soy su hijo—. Su cara pasaba por varias tonalidadades del rojo.

—¡Pero qué sorpresa! —dijo ella mirando a todo el curso, —eran más mujeres que hombres este año—, porque ustedes no lo saben, el papá de Francisco, además de gran escritor, es un notable médico y fue embajador de nuestro país en Canadá hace muy poco tiempo.

Pancho estaba impávido, horrorizado, no se sabe, pero su piel y su pelo se confundieron en una sola apariencia cuando a ella se le ocurrió como tía abuela, además de las demostraciones de alegría, decir que lo había conocido cuando era un gordito chiquilín que correteaba en el patio donde Roberto Rivera y la Cristina preparaban un asado y la casa estaba llena de escritores.

—La ondita, rieron algunos de tus compañeros. Ya tiene aprobado el ramo, medio pituto.

—Eso está por verse, dijo ella antes de explicar el programa del curso, las fechas de pruebas, los tipos de trabajo que tendrían que hacer durante el año. Y mucha atención, primera prueba: la próxima semana, la película Pulp Fiction.

Debieron pensar que se trataba de una broma o del típico mechoneo, cómo iban a tomarles prueba de una película.

—Sí, y los apuntes que tomen de diálogos, escenas o aspectos que llamen su atención pueden traerlos a la prueba. Me parece muy importante, también, que vayan en grupos a verla y luego se queden por ahí, un café, una cerveza, qué sé yo, para comentarla sobre la carne caliente del asunto.

El juego empezó bien y siguió mejor:

—En general las pruebas estuvieron muy buenas: sus observaciones son bastante agudas y las opiniones fundamentadas y pertinentes. Sin embargo, debo aclarar que hay una excepción notable sobre la norma... la constituye la prueba de Pancho Rivas. Otra vez se puso rojo. Ella siguió, es una lástima que no exista una nota superior al siete, porque esa sería tuya, Pancho, le dijo mirándolo a los ojos llenos de brillos juveniles y pestañas.

—¡Ah!, un consejo que me siento en la obligación de darles: igual, si quieren lo toman, si no lo dejan: Aprovechen su vida universitaria; es el mejor tiempo de la vida. Vívansela a fondo y no me refiero solo a estudiar. Les aseguro, les prometo, que siempre lo van a recordar como el mejor momento de sus vidas.

Los ángeles sonríen como tú lo haces, y miran como tú miras, por eso te reconocí, pensaba cada vez que lo veía en la sala, en los pasillos de la universidad o sentado con sus amigos debajo de la escalera que conducía a las salas del piso piso y ella lo saludaba con la mano al aire, dedos de castañuela, y una sonrisa que era más que felicidad, la plenitud.

Y como todas las cosas de la vida, la universidad terminó un día, y con Pancho solíamos encontrarnos por ahí, casualidades maravillosas, alguna librería, caminando por las calles del centro de Santiago, un café al mediodía.

Pero los recuerdos más recientes son dos. Una sesión de lectura de cuentos en la sala del Banco del Estado: le tocó junto a otros escritores, leer a Pancho papá y a ella. Él leyó un cuento sobre la dictadura y ella, uno sobre amores juveniles. Al finalizar la actividad, todos conversaban con todos y Francisco, el hermoso, caminó por un pasillo hacia donde estaba ella. Entonces todo alrededor desapareció y solo estuvieron los dos. Hacía más de un año que no lo había vuelto a ver y estuvieron de pie, uno frente al otro. Ella tuvo que apoyarse contra el muro para no desmayarse. Nunca hubo menos distancia entre los dos.

—Me gustó tu cuento, dijo.

Respondió con una sonrisa y le temblaron las piernas. Le dijo que le gustaría regalarle su libro, que la llamara y cualquier día, en fin... Nunca llamó. Estaría demasiado ocupado ensayando su juventud, porque sabría, sí, él lo sabía todo, que su tiempo era breve aquí en esta tierra de nadie.

No sabe qué más diría, porque ella lo miraba embelezada y sus ojos recorrían cada rasgo de ese rostro perfecto. Cuando se quitó el pelo que se le vino sobre la frente, ella detuvo sus ojos sobre la cicatriz, esa herida de guerra de juventud.

—Y no se borró nunca más, le dijo mientras deslizaba su índice suavemente por ese nudo sobresaliente entre la ceja y la nariz.

Sonrió, lindo. Le dijo que igual, nunca nadie podía ser tan perfecto y que estaba convencida de que la muerte era una envidiosa que no había soportado toda la belleza que él andaba trayendo encima. Y él brotó con esa risa de corales encendidos, de cascada, de mariposas, de tiempo glorioso que encantaba al mundo y a ella por sobre todas las cosas.

Después, cinco días, una semana, horas antes, el tiempo tiene un modo tan extraño de pasar.

—Hoy se cumplen dos meses, le dijo Raúl por teléfono; Raúl, el amigo del alma que los mantendrá unidos para siempre en tu nombre. Lo llamó llorando mientras escribía para recordarte mejor, para estar contigo y alejar de su corazón esa nube de pájaros carroñeros.

Cuando se encontraron la última vez él estaba mirando libros de poesía en la Feria Chilena del Libro. Se alegró tanto cuando te vio. Tenías miles de planes, hasta un posgrado en España. Y ella, tan absurda, tan lugar común, tienes toda la vida por delante, si yo tuviera tu edad no lo pensaría ni un minuto. Se despidieron y lo abrazó fuerte:

—Te quiero mucho, Panchito, cuídate y saludos al papá.

En la puerta de la Librería pensó devolverse y decirle que tomaran un café, pero estaba apurada, todos giran ahora tan apurados, y se fue con el corazón arrugado latiéndole en la garganta.

Llevaba en sus oídos las últimas palabras: Yo también la quiero mucho, profe, y sus ojos cuando lo dijo, fascinantes y llenos de destellos amarillos.

Una noche, las noticias: dos jóvenes profesionales: un periodista y un ingeniero, cayeron desde las rocas de Zapallar arrastrados por una ola. Sus cuerpos no han sido encontrados. Mostraron por televisión, fotografías y unas grabaciones que hicieron cuando eran estudiantes. Y empezó la tragedia, la búsqueda, la negación, la ira, el dolor, la aceptación, nunca jamás, sobre su cadáver.

En la misa solo le pedía a Dios que apareciera su cuerpo, por favor, Dios mío, que aparezca, mi niñito hermoso, en las condiciones que sea, pero que aparezca. Cecilia que también fue su profesora y también lo quería tanto, pero no como ella que lo amaba y nadie lo sabría nunca también estaba allí. Juntas en la puerta de la Iglesia veían llegar a sus exalumnos, los amigos de Pancho, las amigas, todos jóvenes periodistas, que dejaban su dolor de lado para consolar a este par de profesoras magdalenas. De pronto ella tuvo la sensación de que Pancho también iba a entrar por la puerta de la iglesia igual como cuando llegaba a clases porque nunca faltó. Ahora llegaba para siempre la maldita ausencia definitiva.

Tres o cuatro días después, el mar que escuchó sus ruegos, lo devolvió. De inmediato el ceremonial mortuorio. La Iglesia preparaba el adiós, la barca de oro, me voy para siempre, amor. Esperaban el abuelo y el hermano pequeño entibiando la tierra del nuevo hogar entre las sombras, frente al mar que tanto amó. En una sala contigua junto a su ataúd, iban pasando entre sus dedos, una a una las cuentas blancas de su rosario, el de la Virgen de los Rayos que le había regalado la Delia Domínguez, una mañana de marzo cuando los cirujanos la despojaron para siempre de un útero inservible.

Ya era hora de llevarlo hasta la Iglesia.

—Falta alguien que tome el ataúd en esta orilla dijo alguien que también sufría.

Y ella se paró sin pensarlo, tomó la fría barra de metal de la cuna de muertos.

El hombre la miró con extrañeza. Ella firme en su posición con la cara bañada de dolor, le preguntó si acaso solo era para hombres.

—No, dijo, pero hay que tener fuerza.

—De eso no se preocupe, usted, me sobra, fuerza es lo único que me sobra en este mundo, y partió junto al grupo a depositarte sobre el catafalco en la nave central de la iglesia. Entre oraciones y lágrimas, palabras de consuelo y la carta de despedida que leyó su madre, entre el olor de las flores y los cantos de despedida, entre los amigos de los padres y los amigos propios, así fue como quedó viuda y huérfana y lo despidió para siempre, aunque para siempre la siga mirando desde esa fotografía donde humea el cigarrillo que siempre llevaba entre los dedos. Le dijo adiós, ángel de mi guarda, que me regalaste tu dulce compañía, ciérrame los ojos cuando llegue mi hora, espérame en la puerta luminosa del túnel y a ver si respondes de una vez por todas, la única pregunta que nunca te hizo: ¿por qué no me enseñaste como se vive sin ti?

Este cuento no es ficción. Así sucedieron las cosas. El joven Francisco Rivas fue mi mejor alumno en la Universidad Andrés Bello. Tenía 24 años. Ahora sería un gran periodista, sin duda.

Su padre, médico neurocirujano, ha cumplido funciones diplomáticas y ha publicado importantes libros bajo el seudónimo de Francisco Simón. Mi homenaje al padre que todavía sufre la partida tan temprana de su hijo y mi eterno recuerdo a un ángel que era demasiado para este mundo.